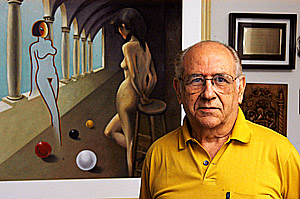

Ele faria 76 anos em dezembro. A pouco mais de duas semanas de uma importante retrospectiva de sua obra, a acontecer no Instituto Cervantes, em São Paulo, a partir do dia 3 de outubro, Bernardo Caro não resistiu a uma cirurgia cardíaca e veio a falecer num hospital de Campinas no último 16 de setembro.

Ele faria 76 anos em dezembro. A pouco mais de duas semanas de uma importante retrospectiva de sua obra, a acontecer no Instituto Cervantes, em São Paulo, a partir do dia 3 de outubro, Bernardo Caro não resistiu a uma cirurgia cardíaca e veio a falecer num hospital de Campinas no último 16 de setembro.

A mostra e a edição de um livro de arte sobre sua obra, com lançamento previsto para novembro, eram para ser o ponto culminante da carreira do pintor que, em 43 anos de criação artística, foi também professor e gestor universitário, tendo criado o Departamento de Artes Plástica do Instituto de Artes da Unicamp, unidade da qual foi diretor.

Natural de Itatiba (SP), Caro firmou-se como pintor e artista plástico a partir de 1964, quando passou a fazer parte do Grupo Vanguarda de Campinas. Na década de 70 participou de várias versões nacionais e internacionais da Bienal de Arte Moderna de São Paulo. Além de ter participado de exposições na Itália, na Espanha, no Japão e em países da América Latina, tem obras em acervos de Londres, Washington, Paris, Madri, Granada, Stuttgart e Estocolmo.

Filho de imigrantes andaluzes, a arte de Bernardo Caro era um ponto de união entre a tradição da pintura espanhola e a temática brasileira. Era possivelmente o pintor brasileiro mais marcadamente espanhol. Foi também um dos poucos brasileiros a ser nome de rua no estrangeiro, com ênfase para o fato de a homenagem lhe haver sido conferida ainda em vida. Foi o que aconteceu em 1997, quando a municipalidade de Villanueva del Trabuco, na Andaluzia, onde nasceram seus pais, inaugurou uma placa de rua com seu nome. Bernardo compensou o pueblo com o projeto de um monumento que a prefeitura local fez erguer na praça principal da cidade.

Idéias e memórias de Bernardo Caro

Extratos de entrevistas concedidas pelo pintor

em diferentes ocasiões, algumas das quais recolhidas

no livro-catálogo Um andaluz nos trópicos

FILHO DE SANTEIRO

Me lembro quando meu pai partia para as fazendas e sítios da região para vender aquelas estampas maravilhosas. Algumas delas me fascinaram para sempre. Me recordo também da impressão que me causou o ateliê de pintura que um dia instalaram perto de casa, na rua Lusitana. Era um casarão com janelas-portas. Eu e o Roberto Vilas Boas, que depois se tornou um dos maiores calígrafos deste país, nos pendurávamos nas grades de ferro para ver os pintores trabalhando lá dentro. O cheiro forte da tinta a óleo, da linhaça, era inebriante. Possivelmente foi aí que nasceu o artista em mim. Possivelmente, mas também mais tarde, quando passei a me interessar pelos artistas amadores que montavam seus cavaletes nas imediações da Casa das Andorinhas. Tinha ali um chafariz onde os cavalos bebiam água. Foi por essa época que comecei a pintar alguma coisa. A incultura de meu pai não o impedia de compreender a nobreza da arte. Aliás, isto é típico dos andaluzes. O dinheiro em casa era curto, mas mesmo assim um dia ele passou na loja e comprou para mim umas bisnagas de tinta. Nunca vou me esquecer disso.

PLACA DE RUA NA ESPANHA

Em 1979, resolvi fazer uma viagem sentimental a Villanueva del Trabuco, o pueblo espanhol de meus pais, para ver se localizava ali parentes e contemporâneos deles. Quando cheguei e me instalei na casa de meu primo Antonio, correram para lá todos os Caros e também os Sánchez, que é um outro ramo da família — além de boa parte da cidade, que é pequena. Todos queriam conhecer o filho de Fermín e Josepha, que haviam partido para o Brasil nos anos 20 e nunca mais voltado. Fui tratado como um legítimo trabuqueño. Retornei várias vezes, quase sempre na Semana Santa, que é o ponto alto do calendário festivo da região. Em 1993 fiz uma exposição lá. Em 1995 fui o pregonero da festa, com direito a falar de uma sacada no centro da cidade. Me coube também tocar a sineta que dá início à procissão de Quinta-Feira Santa. Me encarregaram ainda de fazer o cartaz oficial da festa daquele ano. Então o meu amor por aquele povo foi crescendo e creio que a recíproca é verdadeira. Acabou nisso, em placa de rua, uma coisa absolutamente inusitada para mim, a esta altura da vida (ver foto no alto à esquerda).

VALOR DE TROCA

No tempo em que office boy na loja A Normalista, descobri o valor de troca da arte. Certo dia um colega apareceu com a fotografia de uma japonesa mostrando as partes pudendas, surrada de tanto circular entre os meninos. Me lembro de ter sentido um desejo forte de ficar com ela. Em casa, longe das vistas da família, fiz uma série de desenhos que mostravam um casal em diferentes posições sexuais, segundo as informações de que eu dispunha. No dia seguinte procurei aquele colega e propus a troca dos desenhos pela japonesa. Ele aceitou na hora. Guardei aquela fotografia por muitos anos, depois ela sumiu misteriosamente. Daria um bom dinheiro para reavê-la.

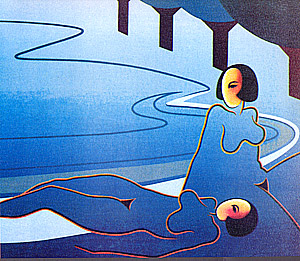

MULHERES DE NEON

Se eu tivesse de situar essas mulheres em algum ponto da minha vida, com certeza seria na adolescência. Muitos pensam que se trata de prostitutas, essas mulheres de neon. Não são, mas certamente se parecem com as prostitutas da zona de meretrício que havia antigamente perto do Mercado Municipal. Eram mulheres que se vestiam com imponência, casacos de veludo e meias importadas, essas coisas, que mandavam buscar na loja A Normalista. Meu primo Chico preparava os amarrados e lá ia eu, garotão de meus 13 anos, o coração saindo pela boca. Ficava imaginando a possibilidade de ver alguma coisa pelo buraco das fechaduras ou então ser atraído para um quarto. Mas isso nunca aconteceu. Elas me mandavam ficar sentadinho na sala enquanto provavam as meias lá dentro. De vez em quando passava alguma com um cliente e entrava no quarto. Tinha uma que passava por mim e me despenteava o cabelo dizendo: “Menino lindo de olhos verdes”. Mas ficava nisso.

ARTE CONTEMPORÂNEA

Cheguei à arte contemporânea pela mão do Grupo Vanguarda, no início dos anos 60. Terezinha me apresentou ao Francisco Biojone e através dele fiquei conhecendo Tomaz Perina, Enéias Dedeca, Raul Porto, Geraldo Jurgensen, Franco Sacchi, Maria Helena Mota Pais, Mário Bueno e Geraldo de Souza. Eles me inocularam os conceitos da arte moderna. Eu já tinha 30 anos e marchava firme em direção ao “ideal acadêmico”, segundo os cânones de Pedro Américo. Para um professor de colégio interiorano, era o que se esperava.

BIENAIS

Aquela foi uma época de ouro. Não creio que se repita. Desde então a coisa mudou muito, e para pior. As bienais daquele tempo tinham duas formas de acesso: os notórios eram convidados, assim como os artistas internacionais; para os outros havia as seletivas. Eu tinha a sorte de ser selecionado sempre, por isso estava lá. Depois que as seletivas foram abolidas, o critério de inclusão passou a ser ditado pelos curadores. Eles passaram a ter o poder de ditar a “moda artística”, chamando só aqueles artistas que interessavam. Foi assim que, ao menos do ponto de vista da Bienal, eu deixei de ser in para ser out.

CURADORES E MARCHANDS

Nunca procurei estabelecer esse gênero de relacionamentos. Para um artista que se quer comercial, essa é uma questão de vida ou morte. Não é o meu caso. Há um círculo vicioso nessa questão de circulação da arte que é difícil de ser rompido. O marchand só se interessa por aquilo que tem valor comercial consolidado. O mercado só expõe aquilo que os marchands referendam. Desde que a arte abandonou os padrões clássicos de perspectiva e equilíbrio, no final do século passado, nem sempre se consegue superar o que é bom do que é ruim. Então quem estabelece o que deve ser valorizado? Quem fixa o valor de troca? Ora, a subjetividade comercial dos interessados, o poder de barganha das partes e o colunismo social.

O CAVALINHO DE PAU

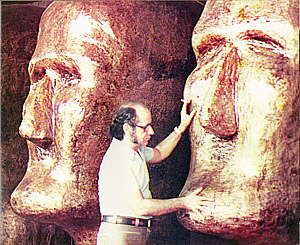

Bom, ao menos foi o que disseram na época. Não pensei nisso ao construir o grande cavalo na garagem de casa, com a ajuda de alguns garotos. Uma tarde, eu estava dormindo, os garotos arrastaram o cavalo para a rua, com seus quase três metros de madeira e gesso, sobre rodinhas. Acordei ouvindo freadas de carro debaixo de minha janela. Corri à varanda e vi o trânsito parado por causa do cavalo. No pescoço do bicho estava pendurado um cartaz de papelão que dizia: “Esta obra de Bernardo Caro vai para a Bienal”. Os garotos tinham tanto orgulho do cavalo que resolveram bloquear a rua com ele. O cavalo já estava em São Paulo quando a televisão deu que tinha acontecido um incêndio no pavilhão da exposição. Pensei comigo: “Lá se foi o meu lindo cavalo”. Mas não, o fogo tinha alcançado só um anexo da exposição. Mas no dia seguinte me telefona o montador da Bienal, Guimar, com uma notícia ruim: “Bernardo, corre aqui que aconteceu uma coisa esquisita com os cavalinhos menores”. Alguém tinha entrado no salão e arrancado todas as crinas dos cavalinhos. Com paciência recolocamos todas no lugar. Mal chego em casa, volta a tocar o telefone. Era o Guimar: “Bernardo, arrancaram as crinas de novo”. Voltei lá e desta vez apanhamos o vândalo. Era um cachorrinho que entrava pela vidraça quebrada de uma janela que havia ao lado da rampa interna. O danado entrava e saía como um agente do SNI. Não tive outro jeito senão refazer todo o serviço.

O PRÊMIO CASSADO

No dia anterior ao anúncio da premiação da Bienal, fui prevenido: “Olha, o prêmio é seu”. Eu disse: “Ótimo”. Mas na hora agá senti que o clima tinha mudado. Vieram me dizer: “Olha, os críticos estão com medo da conotação política da obra”. Os tanques estavam lá fora para a comemoração do Sesquicentenário da Independência. O Walmir Ayala, poeta e membro do júri, discordou e demitiu-se. Mas o prêmio não veio. Em 1974, para fazer alguma justiça, me deram o Prêmio Bienal Nacional pela obra “Mulher Totêmica”, fruto de um trabalho de equipe.

SALÃO DE CAMPINAS

O Salão de Campinas foi assassinado pelos críticos. De 1966 a 1974 ele foi o indicador do que melhor se produzia no país, pois vinham obras de todos os cantos e a seleção era rigorosa. Funcionava como um termômetro. Era organizado por profissionais e tinha a orientação de gente de primeira linha como Mário Barata, Frederico Moraes, Walter Zanini, José Roberto Teixeira Leite, Mário Schenberg e outros. Em 1976 um crítico do Rio de Janeiro achou que não fazia sentido manter um salão de arte com aquelas características em Campinas. Era muito melhor transformá-lo num simpósio sobre arte. Naturalmente, nesse simpósio, os críticos falariam e os artistas cuidariam de ouvir e aprender. Ninguém agüentou. Foi assim que o Salão morreu.

Ele faria 76 anos em dezembro. A pouco mais de duas semanas de uma importante retrospectiva de sua obra, a acontecer no Instituto Cervantes, em São Paulo, a partir do dia 3 de outubro, Bernardo Caro não resistiu a uma cirurgia cardíaca e veio a falecer num hospital de Campinas no último 16 de setembro.

Ele faria 76 anos em dezembro. A pouco mais de duas semanas de uma importante retrospectiva de sua obra, a acontecer no Instituto Cervantes, em São Paulo, a partir do dia 3 de outubro, Bernardo Caro não resistiu a uma cirurgia cardíaca e veio a falecer num hospital de Campinas no último 16 de setembro.