Carlos Eduardo Berriel – Acho que, como tudo na vida, por vários motivos. Existe o interesse pessoal antigo, mas o determinante foi a importância do assunto, sua relevância para o presente. Após o declínio do socialismo no Leste europeu ampliou-se muito o interesse da cultura sobre a questão utópica. Vários grupos de estudo surgiram, principalmente na Itália, França, Inglaterra e Estados Unidos, e simpósios internacionais ocorrem com freqüência, com ótimos resultados editoriais. Voltei-me para o tema quando fazia um pós-doutorado na Itália, em 1997. Na volta, passei a oferecer disciplinas na pós-graduação sobre o problema utópico, e a assistência foi bem expressiva. Aos poucos alguns alunos se aproximaram, e o grupo surgiu naturalmente, mantendo uma informalidade muito produtiva e interessante.

Produzimos traduções de utopias, seus respectivos e estudos, e outras obras do Renascimento. Já traduzimos 7 utopias, e temos em andamento outras duas. O desenvolvimento deste grupo de estudos conduziu à criação da Revista Morus – Utopia e Renascimento, que chega agora ao segundo número, e que tem pós-graduandos, Helvio Gomes Moraes e Ana Claudia R. Ribeiro, ocupando a editoração. A Morus é a única revista impressa desta natureza publicada atualmente no mundo, e tem em seu Conselho Editorial uma espécie de dream team, com os maiores pesquisadores do mundo todo.

O grupo inclui trabalhos sobre temas não utópicos, mas sobre aspectos desse período problemático que é chamado de Renascimento. Esclareço com ênfase que a revista não é utópica, não advoga utopias, mas as investiga enquanto fenômeno literário e cultural. Se me permite falar algo de mim, declaro que igualmente não sou utopista. Futuramente o grupo de estudo deve se transformar em projeto temático, assumindo uma institucionalização maior. É um passo inevitável, dadas as exigências do ambiente acadêmico. Duas universidades européias deram sinais de que gostariam de celebrar convênios com a Unicamp em função do nosso trabalho sobre as utopias.

O grupo inclui trabalhos sobre temas não utópicos, mas sobre aspectos desse período problemático que é chamado de Renascimento. Esclareço com ênfase que a revista não é utópica, não advoga utopias, mas as investiga enquanto fenômeno literário e cultural. Se me permite falar algo de mim, declaro que igualmente não sou utopista. Futuramente o grupo de estudo deve se transformar em projeto temático, assumindo uma institucionalização maior. É um passo inevitável, dadas as exigências do ambiente acadêmico. Duas universidades européias deram sinais de que gostariam de celebrar convênios com a Unicamp em função do nosso trabalho sobre as utopias.

JU – À luz da História, o que significa o Renascimento para os primeiros passos da utopia? Em que medida as teorias utópicas impulsionaram o surgimento do Humanismo?

Carlos Eduardo Berriel – Será prudente começar dizendo que o Renascimento é um conceito constituído por historiadores do século XIX, como Burkhardt e Michelet, e não tem um conceito único. Não são poucos os que atualmente questionam sua validade. Entretanto, houve inquestionavelmente um período de grandes transformações sociais e culturais, que constituiu as bases da sociedade moderna, e que se deu entre os séculos XIV e XVI na Europa, desdobrando-se para o resto do mundo com as navegações e o capitalismo mercantil. Chamemo-lo, então, de Renascimento.

Nesta época ocorreu simultaneamente um processo de definição dos campos do conhecimento, que se emanciparam da religião e se constituíram como conceitos autônomos. Aí estão entre outros a Medicina, a Física, a História e, claro, a Política. Com relação à segunda parte da pergunta, acho que ao contrário, foi o Humanismo que criou as bases culturais para a utopia. O Humanismo foi, essencialmente, uma investigação do passado clássico, grego e latino, operada por algumas poucas gerações de filólogos, literatos, filósofos e cientistas. Mas qual foi sua motivação primeira?

Segundo o historiador Hans Baron, o Humanismo nasce na Florença dos séculos XIV e XV, que era uma cidade-estado republicana e oligárquica, impossibilitada de contar com um exército próprio. Essa impossibilidade vinha do fato de que um governante, escolhido pelo sistema de rodízio das famílias no poder, poderia se utilizar das armas do Estado para liquidar as demais famílias, destruindo a república e instaurando uma tirania. Por outro lado, essa situação fragilizava Florença, exposta à voracidade de seus vizinhos, como Milão, a França e outros. Como resistir então? Pela prontidão e integridade do “espírito cívico florentino”, ou seja, pela disposição dos toscanos em entregar seus corpos e bens para a defesa da cidade. O Humanismo nasce como uma busca de um modelo no passado, de uma referência que pudesse emular o civismo florentino.

Segundo o historiador Hans Baron, o Humanismo nasce na Florença dos séculos XIV e XV, que era uma cidade-estado republicana e oligárquica, impossibilitada de contar com um exército próprio. Essa impossibilidade vinha do fato de que um governante, escolhido pelo sistema de rodízio das famílias no poder, poderia se utilizar das armas do Estado para liquidar as demais famílias, destruindo a república e instaurando uma tirania. Por outro lado, essa situação fragilizava Florença, exposta à voracidade de seus vizinhos, como Milão, a França e outros. Como resistir então? Pela prontidão e integridade do “espírito cívico florentino”, ou seja, pela disposição dos toscanos em entregar seus corpos e bens para a defesa da cidade. O Humanismo nasce como uma busca de um modelo no passado, de uma referência que pudesse emular o civismo florentino.

O grande modelo foi então a Atenas do século de Péricles, onde a principal virtude masculina era a dedicação à política, isto é, aos interesses da polis ateniense. A profundidade do conhecimento produzido sobre a Antiguidade colocou os humanistas na condição de “viverem” simultaneamente em dois períodos da História. Em decorrência, surge pela primeira vez a noção da relatividade histórica, de que os períodos históricos são totalidades distintas entre si, apesar de guardarem conexões importantes.

Um dos aspectos da “descoberta” da História foi a noção de que os homens são homólogos aos seus períodos de existência, e não eternos e imutáveis, sempre idênticos em todas as épocas. Essa descoberta, dessacralizadora, funda a ciência histórica moderna e emancipa conceitualmente o homem da finalidade religiosa. Desaparece o homem “eterno” e emerge o homem histórico, datado, circunstancial, particular. Sendo então produto da História, que por sua vez é produzida pelos homens em sua existência particular, surge a noção de que o homem, no fundo, é produto de sua ação concreta, é autor – às vezes involuntário, mas sempre autor – de si mesmo.

Daí o Humanismo ter criado as condições do indivíduo moderno, idiossincrático e construtor parcial de si mesmo. Daí à noção de que pode ser inventada – não só a vida individual, mas igualmente a vida associada – foi um passo. Assim nasceu a utopia, como uma criação de sociedades geradas pela imaginação do indivíduo burguês, auto-referente e interessado nos problemas coletivos de seu tempo. Portanto, a relação da utopia com o Renascimento é dada desta forma.

Daí o Humanismo ter criado as condições do indivíduo moderno, idiossincrático e construtor parcial de si mesmo. Daí à noção de que pode ser inventada – não só a vida individual, mas igualmente a vida associada – foi um passo. Assim nasceu a utopia, como uma criação de sociedades geradas pela imaginação do indivíduo burguês, auto-referente e interessado nos problemas coletivos de seu tempo. Portanto, a relação da utopia com o Renascimento é dada desta forma.

JU – Embora tenha nascido como gênero literário, a Utopia imbrica-se com fenômenos históricos e, conseqüentemente, dialoga com a política e com os problemas sociais. Essa interconexão parece ser maior do que a registrada em outras manifestações literárias. Por quê?

Carlos Eduardo Berriel – Porque a utopia nasceu – e perdura – como uma ficção social. A obra de Thomas Morus constitui uma metáfora sobre a Inglaterra real de seu tempo. A Utopia é na verdade uma Inglaterra virtual, ou alternativa, um modo de seu futuro Grão Chanceler demonstrar como poderia ser o país se adotasse um modo de ser diferente daquele adotado pela irrupção traumática do capitalismo mercantil, que destruía violentamente as bases anteriormente assentadas. Existe inclusive um elemento conservador em suas idéias, contrárias a vários aspectos do capitalismo e favoráveis à comunidade medieval.

Carlos Eduardo Ornelas Berriel é professor do Departamento de Teoria Literária do IEL-Unicamp. Estudou Filosofia e Ciências Sociais na USP. Mestre e doutor em Teoria Literária pela Unicamp, com teses sobre Mário de Andrade e Paulo Prado. Realizou um pós-doutorado no Dipartamento di Studi Romanzi della Università “La Sapienza” di Roma em 1996-7, onde pesquisou o Futurismo florentino. Publicou vários trabalhos sobre o Modernismo brasileiro, como: Tietê, Tejo, Sena: a obra de Paulo Prado. Campinas: Papirus, 2000; Mário de Andrade Hoje. S. Paulo: São Paulo: Ensaio, 1990. Atualmente organiza uma antologia de utopias italianas do século XVI, e é coordenador do Projeto “Renascimento e Utopia” no Instituto de Estudos da Linguagem/Unicamp e editor da Revista Morus – Utopia e Renascimento.

|

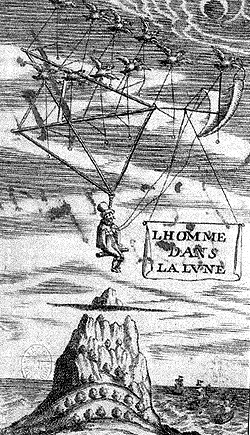

Assim, a utopia nasce e se mantém como um gênero literário que soma, em uma obra de ficção, elementos da política, da economia, dos relatos de viagem, sob uma visada ética. A utopia pode ser metáfora, ironia, alegoria ou discurso moral. Numa fórmula, a utopia é sempre datada, pois inevitavelmente discute problemas do tempo de seu autor. Aquilo que é projetado no futuro são sempre as possibilidades não efetivadas, mas efetiváveis, de seu próprio tempo. Entretanto, a utopia também pode ser propositiva, isto é, pode ser um programa de ação concreta, uma idéia que o utopista sugere à sua época e que aspira a ser tornar realidade. A Cidade do Sol de Campanella (1602) já era assim, e aquele conjunto de obras chamado de socialismo utópico (século XIX) também.

JU – Quais foram, na sua opinião, os principais desdobramentos da utopia?

Carlos Eduardo Berriel – Essencialmente, a utopia formaliza um ponto de vista, que julga as formações históricas que as fizeram nascer. A utopia, como indicamos, estabelece que as sociedades podem ser organizadas da forma que o sujeito (coletivo ou não) julgar mais adequado às necessidades humanas – que não são exclusivamente econômicas. Sinteticamente, podemos dizer que o principal desdobramento da utopia foi a disseminação da idéia de que as sociedades humanas podem ser organizadas a partir da vontade histórica, e não são naturais ou metafísicas – não são reflexos tortuosos da Cidade de Deus.

Essencialmente, a posição utópica estabeleceu que o homem não está condenado ad aeternum a ler a sua História, a adivinhar o que um criador oculto e enigmático dispõe como as condições em que a humanidade deve viver...

JU – Ainda sob essa perspectiva, que análise o senhor faz da onipresença do mercado em escala planetária?

Carlos Eduardo Berriel – Se não aceitarmos o homem, concreto e histórico, como o criador de sua vida associada, teremos de atribuir esta criação a uma vontade consciente dissimulada. Este criador oculto pode ser um deus ou, como para o pensamento mais rebaixado da direita atual, o mercado. A frase mais repugnante e atual é: “ O Mercado quer...”, significando que a dimensão da auto-criação humana é nulo, e cabe aos indivíduos decifrar o desejo deste deus volúvel, Baal safado e maldoso, uma esfinge da mediocridade e da depressão, o Deus Mercado.

Essa ideologia amputa do homem o seu poder de auto-criação, que lhe foi conferido pelo Renascimento. A burguesia assim destrói suas melhores criações – o indivíduo autárquico, livre, prometeico, multidimensional: penso em Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileu. A morte da concepção do mundo como criação histórica, própria da ciência e da utopia, gera esse período cruel em que vivemos, representada por tipos medíocres e supersticiosos, que lêem o boletim da bolsa de valores como os sacerdotes primitivos liam as entranhas dos animais sacrificados nos altares de pedras. Se o mercado regula a vida, só pode haver pessoas incapazes de regularem suas próprias existências, individual e coletiva.

JU – Os séculos XIX e XX foram pródigos em novas correntes do pensamento. Até que ponto elas levaram em conta e/ou renegaram a utopia?

Carlos Eduardo Berriel – Julgo que estas correntes, sendo genericamente modernas, inevitavelmente dialogam com a posição utópica. Trata-se, sempre, de confrontar a formação social em que o pensador vive com as possibilidades imanentes desta mesma formação. Mas a utopia é pródiga de grandes mal entendidos, sendo o maior deles aquele provocado pelo opúsculo didático de Engels (e não de Marx) intitulado “Socialismo Utópico e Socialismo Científico”. Neste texto, Engels critica (com justeza, acredito) as propostas de sociedades utópicas surgidas entre os séculos XVIII e XIX, basicamente incipientes e fantasiosas.

A questão é que, ao criticar tais programas, Engels descredencia a posição intelectual da utopia, que avalia a sociedade por um critério não pragmático. Julga indissociáveis o pensamento utópico e as propostas utópicas pequeno-burguesas de seu tempo. Tal descredenciamento fez muito mal ao socialismo posterior, algemando-o ao pensamento pragmático e instituindo a ética de manada do pensamento único. A realidade predominante do momento passa a ser vista como a única realidade possível. A aliança entre Stálin e Hitler em 1939 deve ser compreendida neste ângulo. A força do nazismo, real, passa a ser vista como a única realidade. Daí a aliança pragmática. Esta disposição mental teve como resultado o fato de que o socialismo soviético ser sempre pautado pelo inimigo, e acabou por se tornar o seu próFoto: Neldo Cantantprio inimigo.

JU – Nesse contexto, como o senhor avalia a derrocada do modelo socialista do tipo soviético? O que deu errado na idealização de um mundo mais equânime?

Carlos Eduardo Berriel – Houve, e há no socialismo soviético, uma dimensão trágica: um erro involuntário que o conduz à derrocada insofismável. Este erro nasce do pragmatismo, ou seja, de um campo filosoficamente pobre (anti-marxista, aliás) que contraditoriamente julga o real de duas formas: 1) como aquilo que me é útil; e 2) como aquilo que predomina no presente. A junção destas duas concepções funda um sujeito político ao mesmo tempo manipulador e oportunista: epa! defini o típico burocrata de partido. Esta cinzenta figura, hostil à posição utópica, traduz sempre o pensamento e a ação em subordinação à sua conveniência, torcendo e deformando tudo e todos na busca daquilo que lhe é útil – o poder. Ao mesmo tempo, pautado de fora no plano econômico, adota os procedimentos do capitalismo – acumulação de capital, da produção desumanamente organizada.

Quando Lênin, no poder, demonstrava seu entusiasmo pelo fordismo condenava o seu sistema a não gerar outra coisa que o medíocre homem soviético, um caixeiro-viajante a recitar o discurso de sua conveniência. Praticamente tudo deu errado nesta proposta, e os países atrasados que aderiram ao socialismo soviético retornaram e retornam, depois de um tempo, à barbárie de sua origem.

JU – Por outro lado, o capitalismo revela seu caráter predatório ao ser responsável, em muitos países, pelo aprofundamento da desigualdade e da exclusão. Sob uma perspectiva utópica, como o senhor vê o recrudescimento das mazelas sociais?

Carlos Eduardo Berriel – Bem, o capitalismo é, na sua natureza, inclinado à predação e à concentração das riqueza, criando em decorrência a desigualdade e a exclusão. Mesmo os episódios do estado do bem-estar revelaram-se justamente isso, apenas episódios, e estão sendo desmontados. Essa é a lógica do capital. A perspectiva utópica pode exercer sua função, que é a de jamais cair na esparrela de crer no fim da História. A forma hegemônica do capital atual, o financeiro, criou toda uma cultura, que vai da arte (o pós-modernismo) à teoria da História, que diz ser a forma atual insuperável e definitiva. A utopia, como um ponto de vista sobre a História, diz que há sempre outra realidade por trás da atual.

JU – Em certa medida, a chegada ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva, por uma série de motivos já conhecidos, foi vista durante muito tempo como a concretização de uma utopia. Seu governo, entretanto, vem decepcionando amplos segmentos do eleitorado, boa parte dele formado por jovens que votaram pela primeira vez e por eleitores que acreditavam num país melhor. Que avaliação o senhor faz dessa conjuntura?

Carlos Eduardo Berriel – O historiador belga Raymond Trousson faz uma distinção muito interessante entre utopia e utopismo: enquanto o primeiro termo designa uma obra completa em si, com personagens e entrecho romanesco, e que inventa um outro mundo, o utopismo pode ser um discurso vago, genérico, um recurso “guarda-chuva” que abriga idéias viajantes de cunho crítico e ético. Lula, desde que abandonou suas origens proletárias, circundou-se de um aparato discursivo universal-abstrato, promissor e ambíguo – enfim, de um utopismo indeterminado e convenientemente inclinado ao despiste.

Sua política social concreta não é uma traição ao seu discurso, mas sua verdadeira face, sua mais completa tradução. É muito comum essa prática: como a utopia é o lugar “que não existe”, o discurso utópico pode ser visto como o suporte das afirmações que não poderão ser cobradas mais tarde, como projeções sentimentais que não prevêem efetivação. Adequada, portanto, àquele que nas eleições espremem a lágrima de um olho, enquanto com o outro vigia as urnas.

JU – Como a utopia pode responder às novas questões colocadas pela centralidade da tecnologia, sobretudo no que diz respeito ao campo da ética e dos costumes?

Carlos Eduardo Berriel – A utopia responde do seu modo, ficcionalizando o problema. Acredito que um dos grandes problemas do mundo contemporâneo – e isso há 200 anos – é o descompasso entre tecnologia e ética. Não construímos um arcabouço de domínio ético sobre o poder da tecnologia. Mary Shelley, em 1818, demonstrou exatamente isso com seu romance gótico “Frankenstein, ou o moderno Prometeu”. Nele, temos o poder de criar um homem em laboratório, mas não sabemos o que fazer com ele. Este é o grande dilema. Não é a tecnologia o nosso problema, mas a insipiência de nosso domínio moral sobre ela. Este descompasso entre saber e fazer define muito de nosso tempo, e garante a convivência entre alta tecnologia e superstição. Vivemos um período que une informática, engenharia genética e religiosidade primitiva (cristais, tarôs, criacionismo). Alta ciência aliada ao irracionalismo.

JU – Nesse contexto, qual é a dimensão da distopia no mundo contemporâneo?

Carlos Eduardo Berriel – A distopia ou a utopia negativa, o atual galho da árvore utópica, utiliza-se do romance para refletir sobre um mundo prodigioso em suas obras, mas cujo sentido escapa à nossa compreensão e humanidade. A distopia é atual porque reflete o pesadelo em que vivemos. São distopias 1984, de George Orwell e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e alguns romances de H.G.Wells. As sociedades distópicas são essencialmente aquelas nas quais o Estado absoluto, utilizando tecnologias avançadíssimas, controla a vida e as mentes de seus cidadãos. Numa fórmula, as distopias mostram sociedades nas quais o Estado suprimiu a História e as individualidades. A História, porque o Estado dispõe de soluções para problemas ainda não manifestados, impedindo a população de usufruir o desconhecido e do não-administrado. É um mundo de regras, não de experiências humanas – daí a supressão das individualidades. O Estado distópico se concebe como perfeito, pois não pode ser alterado para melhor ou para pior. É perfeito em si, em sua monstruosidade. Tudo observa e administra, e pode reescrever o passado (1984) ou impedir o futuro, como em Minority Report, o recente filme de Spielberg. A distopia é a metáfora do capitalismo financeiro.