Unicamp recebe

36 universidades para discutir a utopia

ÁLVARO KASSAB

Depois

de Florença, Campinas. O II Congresso Internacional de

Estudos Utópicos vai reunir na Unicamp, de 7 a 10 de junho,

docentes, pesquisadores e estudantes de 11 países e de

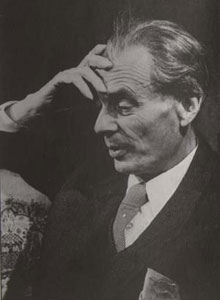

36 universidades. Segundo o professor Carlos Eduardo Berriel,

coordenador do evento e do Centro de Estudos Utópicos do

Instituto de Estudos da Linguagem (U-TOPOS/IEL), o congresso

busca delimitar a natureza literária da utopia e demarcar

as modalidades de sua definição enquanto gênero. “Trata-se

de definir o gênero como ponto de chegada crítico, localizando-o

dentro da História concreta, deduzindo-o de forma sintética”.

Nesta entrevista, Berriel faz um apanhado histórico da

utopia e fala sobre seu papel nos dias de hoje.

Depois

de Florença, Campinas. O II Congresso Internacional de

Estudos Utópicos vai reunir na Unicamp, de 7 a 10 de junho,

docentes, pesquisadores e estudantes de 11 países e de

36 universidades. Segundo o professor Carlos Eduardo Berriel,

coordenador do evento e do Centro de Estudos Utópicos do

Instituto de Estudos da Linguagem (U-TOPOS/IEL), o congresso

busca delimitar a natureza literária da utopia e demarcar

as modalidades de sua definição enquanto gênero. “Trata-se

de definir o gênero como ponto de chegada crítico, localizando-o

dentro da História concreta, deduzindo-o de forma sintética”.

Nesta entrevista, Berriel faz um apanhado histórico da

utopia e fala sobre seu papel nos dias de hoje.

Jornal da Unicamp – Qual o objetivo do II Congresso Internacional de Estudos Utópicos?

Carlos Eduardo Berriel – Este Congresso ocorrerá por determinação dos participantes do “Convegno Internazionale – Scienza e Tecnica nell’utopia e nella distopia”, ocorrido na Itália em maio de 2007, numa iniciativa conjunta da Revista Morus – Utopia e Renascimento e do Departamento de Estudos sobre o Estado da Universidade de Florença, e visa precisamente delimitar a natureza literária da utopia e definir as modalidades de sua definição enquanto gênero – verificando se este projeto é possível. Temos o apoio da Unicamp, do Instituto de Estudos da Linguagem, de vários centros estrangeiros de estudos utópicos. Buscaremos neste evento avaliar a historicidade da utopia, sua relação com a experiência da viagem, com a crítica social, isto é, com a política e também com os outros fenômenos literários; a utopia exige a mobilização do raciocínio filosófico, linguístico, antropológico, religioso, econômico, ético: o fundamental é conseguir transformá-lo de assunto em objeto. Trata-se de definir o gênero como ponto de chegada crítico, localizando-o dentro da História concreta, deduzindo-o de forma sintética. Definir um gênero é estabelecer o encontro entre História e uma obra específica. Há um elemento constante dentro da diversidade, e este é o terreno do gênero.

JU

– Quem está apoiando o evento?

JU

– Quem está apoiando o evento?

Berriel – O tema da utopia possui grande

relevância e tem sido objeto de reflexão privilegiado

de muitos pesquisadores das principais universidades no

mundo nos últimos anos. São várias as instituições

diretamente envolvidas no II Congresso: a Revista Morus

– Utopia e Renascimento; o U-TOPOS – Centro de

Estudos Utópicos do IEL/Unicamp –, a própria Unicamp,

que ajudou de todas as formas; o IEL/Unicamp, na pessoa

de seu diretor; o Programa de Pós-Graduação em Teoria

e História Literária; o Dipartimento di Studi Sullo Stato

da Università di Firenze, Itália, com quem temos um convênio;

o Centro Interuniversitario di Studi Utopici da Università

del Salento, de Lecce, Itália, com quem também temos convênio;

o Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Utopia da

Università de Bologna, Itália; o Departamento de História

da PUC-Campinas e outras instituições. Este Congresso

será uma oportunidade preciosa de envolver os estudiosos

brasileiros com a expressão de ponta da discussão sobre

utopia realizada nesses centros.

JU – O primeiro congresso foi realizado em Florença e a segunda edição será em Campinas. Por que esta escolha?

Berriel – Em Florença tivemos o apoio da Universidade, através da pessoa do professor Claudio de Boni, e a várias mãos empreendemos aquele encontro, que conheceu uma surpreendente adesão – compareceram mais de 30 expositores, de 11 países. Agora teremos o dobro de expositores, e a representação de 36 universidades. Acredito que o fato da utopia ter nascido enquanto gênero no Renascimento, que por sua vez formalizou-se dentro do Humanismo florentino, pode ter a ver com a tomada de Florença como local ideal de sua realização. O Humanismo florentino criou a noção de que o homem, que é o indivíduo burguês, era livre para construir sua vida com liberdade. A existência humana terrena deixou de ser vista como destino, um livro escrito por forças metafísicas e alheias ao indivíduo, a quem cabia apenas desempenhar o papel de viver. Com o Humanismo, tudo muda. E da capacidade humana de traçar sua existência individual para idêntica liberdade no plano coletivo, foi um passo. E por livre organização do viver associado entendo a utopia. A Revista Morus, a organizadora, trouxe naturalmente para a Unicamp sua segunda edição.

JU – Como você definiria a utopia?

Berriel – Bem, a minha definição certamente

coincide e também discorda da opinião de muitos pesquisadores,

sendo esta divergência, aliás, a razão deste congresso.

Eu penso que a utopia é uma forma de pensamento basicamente

moderno, para onde convergiram várias outras formas de

pensamento social. Mas a utopia é também herdeira de algumas

formas de pensamento antigo, principalmente da literatura

grega – da República de Platão e das viagens imaginárias

de Luciano em primeiro lugar –, ambas citadas diretamente

por Morus. Também foi importante o messianismo judaico-cristão,

que fazia esperar a regeneração do homem e a volta ao

Paraíso Terrestre.

A

utopia nasce trazendo uma contraditoriedade congênita:

sendo filha do desenvolvimento das forças produtivas próprias

do Renascimento, funda virtualmente uma sociedade tão perfeita

em seus fundamentos que termina por impedir toda forma de

desenvolvimento. Existe assim como uma construção imaginária

refém de sua própria perfeição. A utopia, em função

do contexto no qual surge, corresponde aos desejos e às

esperanças coletivas de seu tempo. Em outras palavras:

as utopias, partindo de elementos reais, constroem virtualmente

todas as Histórias possíveis, todos os cenários que a

História não realizou. A raiz desta idéia vem da Poética

de Aristóteles, onde está dito ser a poesia mais ampla

que a História, pois realiza até o fim aquilo que a História

apenas esboçou.

A

utopia nasce trazendo uma contraditoriedade congênita:

sendo filha do desenvolvimento das forças produtivas próprias

do Renascimento, funda virtualmente uma sociedade tão perfeita

em seus fundamentos que termina por impedir toda forma de

desenvolvimento. Existe assim como uma construção imaginária

refém de sua própria perfeição. A utopia, em função

do contexto no qual surge, corresponde aos desejos e às

esperanças coletivas de seu tempo. Em outras palavras:

as utopias, partindo de elementos reais, constroem virtualmente

todas as Histórias possíveis, todos os cenários que a

História não realizou. A raiz desta idéia vem da Poética

de Aristóteles, onde está dito ser a poesia mais ampla

que a História, pois realiza até o fim aquilo que a História

apenas esboçou.

Hegel elaborou um conceito de realidade notavelmente rico, em que o existente conta com várias dimensões – todas reais. Aquilo que aparece como uma tendência concreta, mesmo que não venha a se efetivar, também ganha estatuto de realidade. Para ele, a verdade do Ser está em seu processo, isto é, no fato da mais alta realidade ser constituída pelas tendências de desenvolvimento da História, bem mais do que pelos fatos, que revelam um aspecto da possibilidade dominante em um determinado momento. A utopia está aí: é uma tendência da realidade, operante e efetiva, mas que não se efetiva enquanto Estado. Ela depende da dimensão ética e política.

JU – Podemos afirmar então que a utopia está ligada a todos os campos do saber humano?

Berriel – Não há dúvida. A utopia não poderia ter surgido, enquanto gênero, sem os procedimentos intelectuais que a precederam. No campo teórico da política, juntamente com O Príncipe, ela constitui um ponto de chegada do Humanismo do Renascimento, e expõe privilegiadamente algumas de suas tópicas: a racionalização da vida individual e coletiva, e a ideia de que ambas podem alcançar a perfeição através de uma idealidade ético-social platônica. A explicação mais geral do nascimento deste gênero literário, tão próximo da história, da filosofia e da política, segue basicamente a ideia de que a utopia foi gerada pelo processo burguês de racionalização da vida, tão própria do Quattrocento e do Cinquecento. A perfeição do viver associado, da cidade, do Estado, do príncipe e do povo: esta ambição caracterizou a utopia. A construção de uma utopia, que é um esforço intelectual sempre datado, parte de um ponto de vista subjetivo que se alarga sobre o social. A utopia não parte de um ponto fora do sujeito histórico (de Deus, por exemplo), mas do próprio sujeito. Isto quer dizer que toda utopia, mesmo falando de um futuro fictício, está na verdade falando dos problemas da época em que foi escrita. A utopia possui a sua própria história, que de certa maneira é a história do inconformismo intelectual diante das formas do mundo estabelecido.

JU

– E quanto às ciências da natureza?

JU

– E quanto às ciências da natureza?

Berriel – Lembremos que as ciências

naturais, como as conhecemos, foram construídas no âmbito

do Humanismo renascentista. A essência do método de Galileu,

humanista toscano, estava em considerar o corpo humano como

a fonte suprema do conhecimento do universo. Todos os instrumentos

científicos inventados ou aperfeiçoados neste período

visavam aumentar os sentidos corporais humanos, para torná-los

mais eficientes. O telescópio, por exemplo, torna a visão

mais eficiente. A questão central que Galileu enfrentou

com a Inquisição é justamente essa, se os sentidos corporais,

uma vez tendo percebido aspectos desconhecidos da natureza,

seriam suficientes para obrigar a Igreja a rever seu cânone.

Galileu achava que sim, a Inquisição achava que não.

Não poderia haver esta concepção revolucionária sem

a prévia autoconfiança humanista.

JU – Com o tempo, houve uma banalização da

palavra utopia. A que você atribui essa distorção?

Berriel – Acredito que este fato se deva ao fato

de que o conceito de utopia ficou “sem dono”, isto é,

nenhuma força decisiva da sociedade se identificou com

ele. Com isto quero dizer que nem a esquerda nem a direita

se sentiram formalizadas pelo pensamento utópico – embora

em momentos esparsos pudessem se utilizar da palavra. Apenas

movimentos residuais da prática política, na sua maioria

de expressão pequeno-burguesa, mantiveram a idéia em uso

– e isto fez mal à utopia. Há muito tempo que a utopia

é alvo de críticas, o que significa que foi, neste processo,

objeto de avaliação e julgamento. Como resultado destas

análises, as utopias foram muitas vezes criticadas como

promotoras de uma atitude cega para com as “realidades

humanas”, tais como as ambições, o desejo de poder,

etc., pois não é difícil imaginar uma sociedade ideal

quando as realidades concretas não são levadas em consideração.

Também já foi dito que o espírito revolucionário utópico se dissolve por si mesmo, já que numa sociedade perfeita não cabem revoluções nem, portanto, mudanças e progresso. Segundo a pensadora Maria Moneti, o que aconteceu com a palavra utopia é similar ao que aconteceu com a palavra filosofia: chegamos a um uso semântico distendido destas palavras, de forma que não sabemos mais o que exprimimos quando dizemos utopia ou filosofia. Estas palavras têm no vulgar uso semelhante ao de grife de roupas.

JU – A utopia é criticada pela direita e pela esquerda. Por quê?

Berriel – A utopia tornou-se um termo pejorativo no século XIX, na polêmica entre a burguesia e a escola política liberal, por um lado, e por outro na disputa entre as diferentes correntes do socialismo anterior a 1848. Até esta data o termo é aplicado às diversas correntes do socialismo de forma claramente pejorativa. Depois das revoluções deste ano, o termo “utopia” se torna uma injúria explícita aplicada ao socialismo e ao comunismo. O termo é vitima das críticas do pensamento burguês, mas seu descrédito deve ser atribuído igualmente a Engels, que denunciou em Saint-Simon, Fourier e Owen um “socialismo utópico” e sentimentalmente pequeno-burguês. Marx e Engels se consideravam, corretamente, tanto herdeiros quanto liquidadores da utopia. Engels pensava que o socialismo científico mandara definitivamente para a lata de lixo da História a utopia.

Hoje

podemos dizer que a História mandou para a lata de lixo

o socialismo real, que tanto se inspirou quanto traiu o

pensamento de Marx e Engels. Desde então o marxismo tentou

recuperar a utopia como testemunho da permanência da luta

de classes: em 1898, Karl Kautsky refere-se a Thomas Morus

como o “primeiro socialista moderno”. O socialismo real

compartilhou com a direita uma adesão ao Pragmatismo, que

em resumo é uma visão estreita da História, pela qual

apenas os fenômenos hegemônicos são reais. Isto desqualifica

a utopia, que é o real não manifesto – e todas as alternativas

sociais foram canceladas. Não por acaso o Futurismo, corrente

pragmática de vanguarda, teve suas conseqüências mais

efetivas tanto na Itália de Mussolini quanto na União

Soviética do mesmo período.

Hoje

podemos dizer que a História mandou para a lata de lixo

o socialismo real, que tanto se inspirou quanto traiu o

pensamento de Marx e Engels. Desde então o marxismo tentou

recuperar a utopia como testemunho da permanência da luta

de classes: em 1898, Karl Kautsky refere-se a Thomas Morus

como o “primeiro socialista moderno”. O socialismo real

compartilhou com a direita uma adesão ao Pragmatismo, que

em resumo é uma visão estreita da História, pela qual

apenas os fenômenos hegemônicos são reais. Isto desqualifica

a utopia, que é o real não manifesto – e todas as alternativas

sociais foram canceladas. Não por acaso o Futurismo, corrente

pragmática de vanguarda, teve suas conseqüências mais

efetivas tanto na Itália de Mussolini quanto na União

Soviética do mesmo período.

No século XX, com o socialismo real, a utopia foi removida

para o plano da irrelevância. Não casualmente volta a

ser estudada com intensidade depois dos acontecimentos chamados

de “queda do muro de Berlim”, e por intelectuais interessados

tanto em não repetir os erros do leninismo quanto em não

considerar o capitalismo financeiro e sua cultura, a pós-modernidade,

como o fim da História.

JU – Que é sua avaliação dos estudos sobre

a utopia no Brasil? E nos chamados países centrais?

Berriel – No Brasil, ainda de um modo

geral, a utilização do conceito ainda não superou a indefinição

entre utopia e utopismo, isto é, entre o uso conceitualmente

rigoroso da palavra e a tomada genérica do conceito. Enquanto

a utopia é o conceito em seu rigor, o utopismo é a tomada

de qualquer lugar ou sociedade imaginária como utópica.

Se for assim, como distinguir o Sítio do Picapau Amarelo

da Cidade do Sol de Campanella, ou o Planeta Mongo de Flash

Gordon da República de Platão? Afinal, são todos esses

lugares imaginários. Patinamos na ausência de rigor nesta

área, e o II Congresso foi pensado, em parte, para sanar

este problema. Isto em parte se deve à indigência da biblioteca

brasileira, no que toca à utopia. Na França, Itália,

Portugal, Irlanda e Inglaterra existem centros muito avançados

de estudos utópicos, com uma vasta biblioteca já publicada

nos últimos 20 anos, principalmente. Acaba de ser inaugurado,

em Portugal, o primeiro curso de pós-graduação em utopia.

JU – Como funciona o grupo coordenado por você no IEL-Unicamp? Quais são suas atividades e linhas de pesquisa?

Berriel – Está funcionando no IEL-Unicamp o U-TOPOS – Centro de Estudos sobre Utopia, que reúne pesquisadores de algumas faculdades da Unicamp, e de fora dela. Lutamos todos contra a banalização acima referida. Muitas pesquisas de ponta estão saindo deste Centro, incluindo uma nutrida safra de traduções de utopias para o português. Aliada a este Centro está a Revista Morus – Utopia e Renascimento, com 5 números publicados, um livro no prelo e outros a caminho, e 2 congressos internacionais em seu haver. O objetivo é atrair pesquisadores de dentro e de fora da Unicamp para a construção de um patrimônio crítico e histórico da utopia, no plano mais amplo. Todas as linhas de pesquisa são válidas, condicionadas ao critério do rigor conceitual. De minha parte busco conjugar o pensamento de Marx com o objeto utópico.

JU

– A utopia serve para quem, ou para o quê?

JU

– A utopia serve para quem, ou para o quê?

Berriel – Toda vez que você se perguntar

se a forma atual da sociedade é eterna, ou se haveria um

outro modo possível, você está operando no terreno da

utopia – você está imaginando uma estrutura social virtual.

Aí está a qualidade humana essencial: a teleologia, ver

antes o que ainda vai acontecer. A utopia serve claramente

para humanizar o homem, dotá-lo da noção de que o mundo

social se constrói e se destrói pela exclusiva ação

humana, sem interferências sobrenaturais. A utopia é filha

da descoberta de que a sociedade é obra exclusivamente

da ação humana, sendo portanto passível de mudança de

acordo com uma projeção anterior.

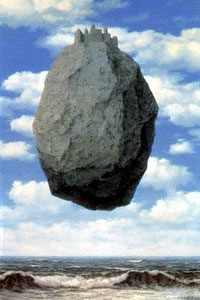

A utopia serve para destruir o status quo, e serve àqueles interessados neste trabalho. Aos reacionários a utopia causa horror. Lembremos que a distopia, isto é, a ficção que cria os mundos mergulhados no pesadelo social (Admirável Mundo Novo, 1984, Fazenda de Animais, Blade Runner) são utopias de sinal trocado, chamadas de distopias – e sem essas obras estaríamos desarmados para compreender o mundo atual. Podemos dizer que a dimensão libertadora da utopia está no fato de que ela buscava adaptar não o indivíduo ao meio, mas o meio ao indivíduo.

JU – Especificamente para os dias de hoje, qual a função da utopia?

Berriel – Precisaríamos antes definir o que significa “hoje”, o que não é fácil. Um esquema possível seria: 1) falência das alternativas concretas da esquerda; 2) até algumas semanas atrás, o capitalismo financeiro arrogava-se a forma derradeira e insuperável da História; e 3) do fim de 2008 para cá, a forma arrasadora deste capital revelou-se falida. Estamos, portanto, numa encruzilhada que, imagino, será mais confortável estudar no futuro do que viver agora. Mas e a utopia com isso? Bem, a utopia é, antes de qualquer coisa, um modo de enxergar a realidade social.

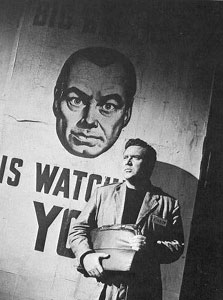

Para a disciplina do utopista, o mundo nunca é apenas aquilo que se nos apresenta, mas é também aquilo que está oculto. Para o bem e para o mal. Então, diante de qualquer forma social, a utopia capta as possibilidades dissimuladas, que poderão no futuro crescer e assumir o poder. Portanto, em relação àquilo que chamamos fase 2 – apoteose do capitalismo financeiro – a disciplina utópica podia observar que longe dos holofotes respiravam dois seres, um “do bem”, outro “do mal”: a primeira, uma forma de vida associada generosa, um outro mundo que seria construído sobre as ruínas do capital e do socialismo real; este, infelizmente, não se deu a conhecer – não temos utopias de fato eficientes. A outra forma, esta “do mal”, é um mundo de pesadelo – a distopia. Notemos que a disciplina utópica fez a sua parte neste segundo caso: só para dar um exemplo, os filmes Minority Report e Inteligência Artificial, ambos de Spielberg e extraídos de obras literárias dos anos 60. Neles vemos no que o mundo poderia se transformar se transbordassem as águas da informática e de suas associadas, a robótica e a vigilância eletrônica. Aliás, estes temas já haviam sido tocados por Orwell, Kubrick, Huxley, Phillip K. Dick e todos os grandes distopistas. E ninguém que participa da cultura pode dizer que não sabia de nada.

E a vertigem informática, prestemos atenção, é uma das manifestações estruturais do capital financeiro. Será preciso lembrar que a robótica e a informática desempregaram centenas de milhões de trabalhadores e destruíram o movimento operário? Quem advertiu isso muito antes? Foram os utopistas em Blade Runner, 1984, Admirável Mundo Novo, 2001 – Uma Odisséia no Espaço (em que um robô-computador assassino enlouquece de inveja dos homens).

Certamente os líderes trabalhistas, mergulhados nos assuntos cotidianos, que tanto elucidam quando escondem os verdadeiros problemas, não entenderam que os avanços tecnológicos vieram, nesta quadra em particular, para quebrar a espinha das reivindicações dos trabalhadores. A marginalização de grossos contingentes de técnicos e operários, assim como o isolamento das elites em estruturas residenciais policiadas já estavam desenhadas nos vários galhos da árvore utópica, como a ficção científica. Basta pôr-se a lembrar.

JU – Mas devemos ser contra os avanços técnico-científicos?

Berriel – De modo algum! Voltaríamos à pré-história, ou pior. O que seria de nós sem a penicilina, e no que me toca em particular, o cinematógrafo? A questão é que somos contemporâneos de uma ciência desprovida de ética. Creio ser a primeira vez na História em que isso acontece. O desenvolvimento técnico-científico anda, ou melhor, voa, sem qualquer governo quanto às suas finalidades humanas. Mary Shelley, fundando o romance de terror em 1818 com Frankenstein, já nos avisara sobre isso. A criatura grotesca, produto da ciência, em determinado momento indaga ao seu criador: “Por que você me criou?”, e o cientista moderno não tem a resposta. É uma premonição da bomba de Hiroshima. Há um divórcio entre padrão científico e padrão ético.

Aí está o problema que interessa à utopia: o que acontece com a sociedade, ou acontecerá, se as invenções científicas não passarem pelo vestíbulo do consenso moral? A resposta me parece óbvia: a destruição do planeta, da vida, da cultura, de tudo que vale a pena levar em consideração. E é o que estamos vendo – com a advertência da biblioteca utópica. E de certa forma, com o desgoverno da técnica, podemos estar voltando à pré-história, ou pior.

JU – Vimos alguns aspectos positivos da utopia. E os aspectos negativos?

Berriel – Os aspectos negativos estão em querer construir uma sociedade utópica, ou seja, sair do terreno filosófico-literário, essencial para a autonomia humana, para a construção de uma sociedade real utópica. Isso é um grave perigo. Cito a antropóloga Margareth Mead: “O sonho de um é o pesadelo de outro”. Cito ainda outra frase, esta de Marx: “Quem compõe um projeto para o futuro é um reacionário”. Concordo com as duas. Se a utopia é uma sociedade perfeita, isto significa que ela não pode se aperfeiçoar e nem se degradar, porque ambas as coisas pressupõem a imperfeição. Na prática, esta utopia significaria uma estática social, um mundo parado e eternizado em si mesmo. Isto é a u-cronia, ou ausência de tempo – uma impossibilidade. Mas podemos ir além: uma sociedade utópica real, para garantir sua existência estática, precisaria recorrer à eterna vigilância e a todas as formas de violência.

Quem projeta uma sociedade crê que os seres humanos estão inteiramente à sua disposição, num consenso incondicionado, aceitando implicitamente que serão controlados e dispostos conforme o desenho lógico do engenheiro social – aquele que crê que sua lógica pessoal deve ser universal. Estamos falando daqueles senhores tão famosos na História, o Grande Inquisidor, o Grande Irmão, o Grande Timoneiro, o Guia Genial. Karl Popper considerava que a utopia prática é indissociável da violência. "A utopia", disse Aldous Huxley, "parece hoje muito mais realizável do que jamais o foi. O problema agora é como nos defendermos de sua realização".

Nomes confirmados

Adriano Prosperi - Scuola Normale Superiore di Pisa (Itália)

Alcir Pécora - Unicamp

Alfredo Cordiviola - UFPE

Ana Cláudia Romano Ribeiro - Unicamp

Antônio Edmilson M. Rodrigues - UFRJ/PUC-RJ/UF

Arrigo Colombo - Universidade di Lecce (Itália)

Benjamin Abdalla Jr. - USP

Biagio d’Angelo – PUC-SP

Bruno Dallari – PUC-SP

Carlos Antônio Leite Brandão - UFMG

Carlos Eduardo Ornelas Berriel - Unicamp

Carmelina Imbroscio - Università di Bologna (Itália)

Carolina Araújo - UFRJ

Claudio De Boni - Università di Firenze (Itália)

Cosimo Quarta - Università di Lecce (Itália)

Christian Rivoletti - Universidade de Saarland (Alemanha)

Claude-Gilbert Dubois - Université Michel de Montaigne – Bordeaux -III (França)

Costica Bradatan - Texas Tech University (EUA)

Cristina Meneghello - Unicamp

Daniel Ogden - Uppsala University (Suécia)

Edwiges Morato - Unicamp

Edgar De Decca - Unicamp

Edson Luiz André de Souza - UFRGS

Elias Thomé Saliba - USP

Emerson Tin - FACAMP

Enzo Baldini - Università di Torino (Italia)

Fátima Vieira - Universidade do Porto (Portugal)

Francisco Foot Hardmann - Unicamp

Gianluca Bonaiuti - Università di Firenze (Itália)

Jean-Michel Racault - Université de la Réunion (França)

Jorge Bastos da Silva - Universidade do Porto (Portugal)

Helvio Gomes Moraes Junior – Unemat/Unicamp

Hernán Martignone - Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Hilário Franco Jr. - USP

Iara Lis Schiavinatto - Unicamp

Ildney Cavalcanti - UFAL

Ivone Gallo – PUC-Campinas/ Unicamp

Jacyntho Lins Brandão -UFMG

Jens Baumgarten - UFSP

José Alexandrino de Souza Filho - UFPb

Krishan Kumar - University of Virginia (EUA)

Laetitia Bontemps - CESR, Université François-Rabelais, Tours (França)

Laura Tundo Ferente - Università del Salento (Itália)

Leandro Karnal - Unicamp

Luciano Migliaccio – FAU-USP

Luiz Marques - Unicamp

Marcio Seligmann-Silva - Unicamp

Margarida Salomão - UFJF

Maria José García Soler - Universidad del País Vasco (Espanha)

Maurizio Cambi - Università di Salerno (Itália)

Marianna Forleo - Isfol (Itália)

Marie-Luce Demonet - Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance de Tours (França)

Nadia Minerva - Università di Bologna (Itália)

Nathaniel Coleman - Newcastle University (Inglaterra)

Paola Spinozzi - Università di Bologna (Itália)

Peter Kuon - Université de Salzburg (Áustria)

Silvia Solimeo - Università di Lecce (Itália)

Susani Silveira Lemos França - UNESP

Suzana Albornoz - Universidade de Santa Cruz do Sul (Brasil)

Wilhelm Vosskamp - University of Cologne (Alemanha)

Yvone Soares dos Santos Greis - UNICAMP / Université François Rabelais (França)

Vita Fortunati - Università di Bologna (Itália)