Muita coisa se diz sobre o sistema americano de pesquisa e ensino superior. Nem sempre é fácil distinguir aquilo que é relevante, no meio dos clichês e imprecisões veiculados pela grande mídia. Vale a pena, portanto, tentar entender os mistérios daquele mundo, enorme, diversificado, complexo. Comecemos por uma descrição simplificada, estilizada, do conjunto.

Muita coisa se diz sobre o sistema americano de pesquisa e ensino superior. Nem sempre é fácil distinguir aquilo que é relevante, no meio dos clichês e imprecisões veiculados pela grande mídia. Vale a pena, portanto, tentar entender os mistérios daquele mundo, enorme, diversificado, complexo. Comecemos por uma descrição simplificada, estilizada, do conjunto.

O sistema americano, ainda que pouco coordenado nacionalmente, tem o formato de uma pirâmide. No topo, há uma centena de universidades de pesquisa “tipo I” – concentram 70% das verbas de pesquisa, 70% dos doutoramentos. Dois terços dessas escolas são públicas, estaduais, o restante é composto de fundações sem fins lucrativos. Um pouco abaixo, mas ainda no andar nobre, há umas duas ou três centenas de universidades de pesquisa “tipo II”, recebendo o restante das verbas de investigação e gerando os outros 30% dos doutorados. Nesse andar superior, as escolas privadas (todas sem fins lucrativos) têm proporcionalmente mais alunos na pós-graduação e escolas profissionais (medicina, direito, engenharia) do que na graduação estrito senso (o college). E nelas o college é fortemente concentrado em poucas especialidades, as mais demandadas. As escolas públicas não podem fazer isso – precisam oferecer um leque muito grande de carreiras, inclusive as menos “nobres” e mais baratas. Assim, as escolas privadas, inclusive aquelas famosas, são relativamente pequenas e focadas, em um sistema que tem 5 mil ou 6 mil instituições e perto de 20 milhões de estudantes. Princenton tem menos de 10 mil estudantes, Harvard tem uns 22 mil. Só a unidade Los Angeles da Universidade da Califórnia (UCLA) tem duas vezes isso – e uma oferta de especialidades (carrreiras) três vezes maior.

No andar imediatamente abaixo, há um grande número de escolas (faculdades e universidades estaduais) ditas “compreensivas”, oferecendo numerosas graduação (bachelor degree) e alguns mestrados, especializações. E finalmente, na base da pirâmide, há uma rede enorme de two-year colleges ou community colleges, de franco acesso, oferecendo cursos de curta duração (advanced degrees e certificates). É através deles que quase a metade dos “calouros” ingressa no mundo mágico do ensino superior. Essa capilaridade do sistema é um dos segredos da expansão do acesso.

A propósito: todas essas escolas cobram anuidades dos estudantes – inclusive as públicas. Contudo, desde pelo menos a Segunda Guerra, o número de bolsas é muito grande - deixo esses detalhes para o leitor do meu livro.

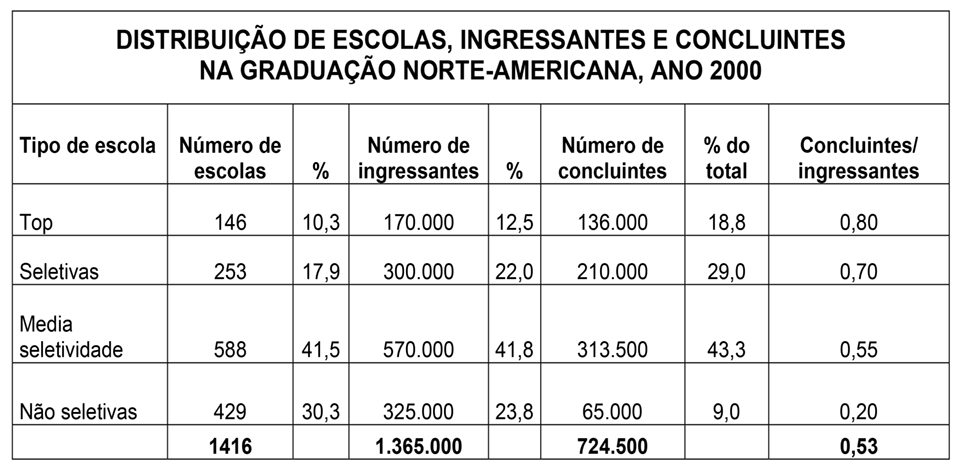

Temos outro modo de ver esse universo quando tomamos os dados coligidos pelo Profiles of American Colleges, publicação da editora Barrons destinada a orientar o “público consumidor” dessa área, isto é, as famílias dos estudantes. Faço uma adaptação para resumir o argumento. Aí se vislumbra um perfil de seus ingressos e egressos, isto é, dos frutos da árvore – de onde vêm os “calouros” e qual o resultado que obtêm. E o retrato – num total de 1416 escolas selecionadas pela Barrons - é instigante:

Dinheiro público: combustível. Guerra: catalisador

Pois bem, como se sustenta isso tudo? Como se construíram seus patrimônios e estruturas, ao longo do tempo? Desde logo, um componente decisivo foi a injeção de recursos públicos. Isso vem desde a colônia, com a doação de terras e a isenção de taxas. Mas aquelas eram escolas pequenas, muito pequenas, inclusive as famosas Harvard, Yale, Princeton. Depois da Guerra Civil veio algo de porte – a doação de terras do governo federal. Enormes quantidades de terras foram doadas a instituições (públicas e privadas) para a constituição de um patrimônio a ser explorado ao longo do tempo. Surgiram assim as land grant universities, até hoje conhecidas pela sigla “A&M” (agricultura e mecânica). A doação de terras foi decisiva para as universidades e para as ferrovias. Esses dois empreendimentos ocuparam o oeste e o sul, de certo modo “reinventando” o país.

Depois veio o GI Bill, o “Plano Marshall” dos veteranos, um mar de bolsas para 8 milhões de veteranos da Segunda Guerra. O sistema acadêmico dobrou de tamanho, com dinheiro federal. Reedições desse plano ocorreram com os confrontos na Coréia, no Vietnã, no Golfo. Essa montanha de dinheiro federal redefiniu completamente o sistema.

A guerra, porém, não rendeu recursos apenas para o ensino. Construiu instalações e financiou a maior parte da pesquisa relevante nos Estados Unidos. inclusive da pesquisa industrial. Estamos falando das guerra quentes e da guerra fria, aquela que se tramava na corrida armamentista contra os “vermelhos” e, hoje, na guerra contra inimigos “desterritorializados” (os grupos terroristas transnacionais).

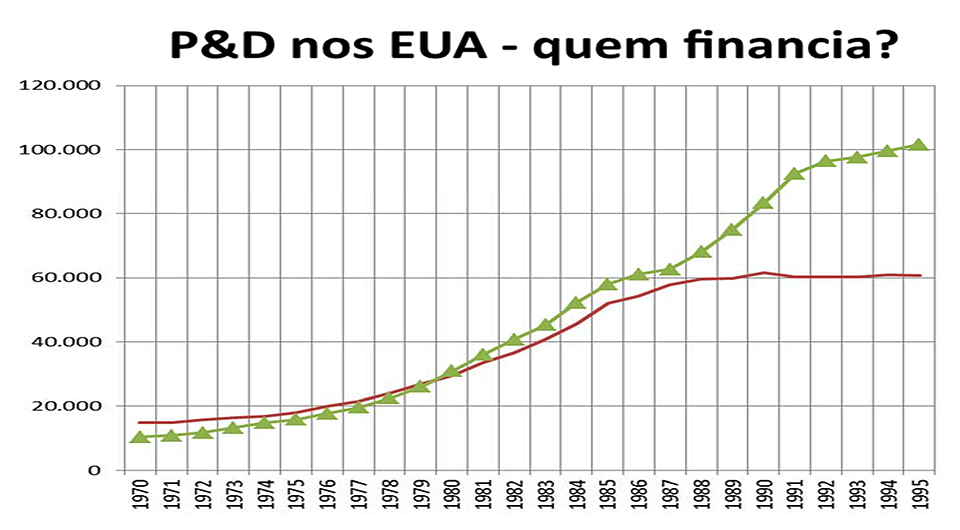

O padrão de financiamento da pesquisa chama atenção. Faz tempo, Richard Nelson e seus colegas fizeram um histórico desse financiamento, para os anos do pós-guerra. Está em seu Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, publicado no Brasil pela editora Forense. Com dados mais recentes montei o gráfico abaixo (National Science Board, [Science and Engeneering Indicators – 1996] ). Ele é extraído de um conjunto que montei para um livro meu que está no prelo (Modelos internacionais de ensino superior, Editora Unesp).

No livro mencionado, com as mesmas fontes de dados, faço alguns ensaios para evidenciar as diferenças entre o que cada um dos setores financia e o que cada um deles executa. Em geral, a indústria, as universidades e os centros independentes executam mais do que financiam – o governo federal financia mais do que executa. O governo federal financia sistematicamente pesquisa na indústria, nas universidades e em centros e institutos vinculados a universidades. Além disso, a partir de 1980, para ajudar esse baldeamento de dólares, seguidas leis de renúncia fiscal subsidiam a pesquisa supostamente financiada pela indústria.

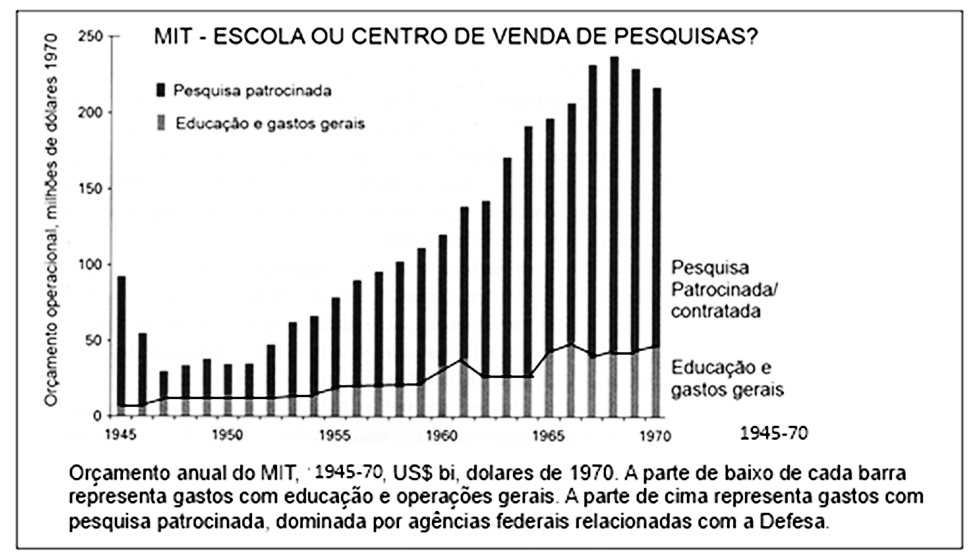

É instrutivo olhar para os dados de uma notável instituição, o MIT. Vejamos o gráfico abaixo, retirado de uma publicação comemorativa da universidade:

O título que introduzimos no gráfico é uma provocação. Mas, como responderíamos a essa pergunta? É possível que o retrato das dez principais universidades de pesquisa seja bem parecido com esse. É possível, também, que o retrato das 120 universidades de pesquisa seja algo parecido com esse. Daí, faz sentido perguntar o que elas são, quem as sustenta e a quem servem. O que temos, espelhado naquele orçamento: uma escola superior que pesquisa e forma pesquisadores? Ou um centro de pesquisa que subsidia cursos de pesquisadores?

Sim, o MIT talvez pareça menos uma escola que faz pesquisa e mais um centro que vende pesquisa a patrocinadores e mantém, em anexo, uma escola de quadros. Uma tremenda escola, aliás.

Se recuarmos no tempo nos damos conta, ainda, de outros fatores relevantes. O MIT foi uma das várias escolas privadas que receberam terras do programa federal do século XIX. Depois, durante a Segunda Guerra, foi o estuário de volumosas verbas de “pesquisa programada” do Departamento de Defesa (DOD), coisa que continuou durante a Guerra Fria. E segue assim, ainda que outra fonte, também federal, tenha passado à frente do DOD como fornecedora de recursos – trata-se do sistema da saúde, concentrado nos NIHS (institutos nacionais de saúde). A pesquisa militar, como sabemos, tem notáveis resultados colaterais para a produção civil. O massivo financiamento da indústria da informática foi decisivo, durante décadas, para fazê-la gerar e popularizar os computadores de uso civil (e a internet, filha de um programa militar, o Arpanet). A indústria da aviação viu o Boeing e o DC-10 evoluírem a partir dos bombardeiros B-52 e Douglas. Quando o governo federal paga o projeto e o protótipo dos aviões garante a frota civil que daí decorre. Fábrica de lucros. Ainda que exagerado pelos falcões militares, esse spin-off é real. Em quase tudo que possamos imaginar dos produtos de uso diário.

O “modelo de negócios” que financia o MIT é assim fruto de uma circunstância muito peculiar, quase certamente irrepetível. E muito focada em duas ou três dezenas de grandes escolas americanas. Não pode ser extrapolada para uma política para um país. Mas a injeção de recursos públicos (estaduais, federais, locais) é decisiva para o funcionamento da pirâmide acadêmica, inclusive de seus braços privados.

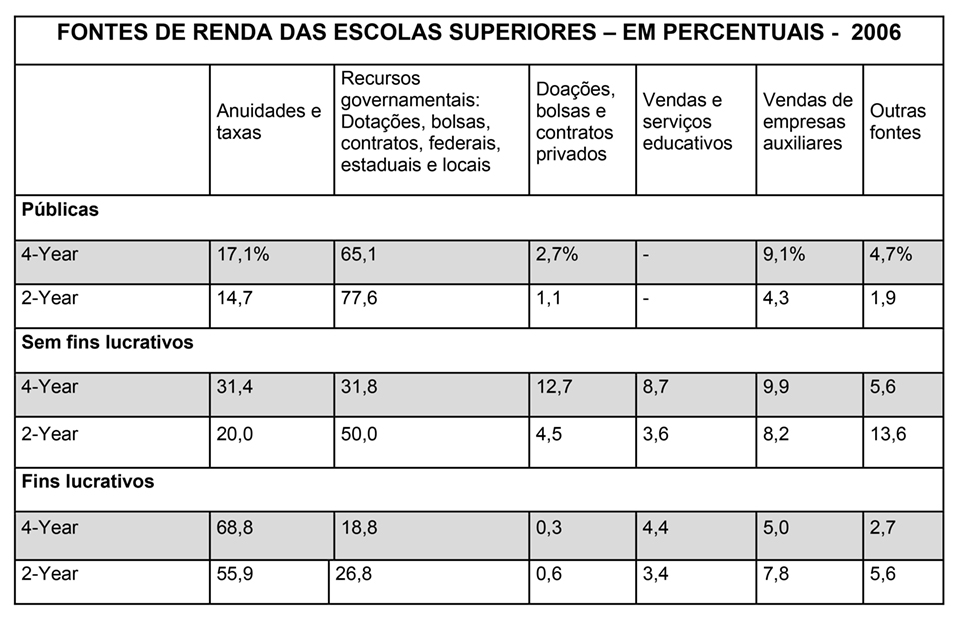

Dentro desse contexto, vale a pena olhar um quadro resumido da economia interna das instituições. Reparemos que para as escolas privadas sem fins lucrativos é absolutamente essencial a participação do recurso público para sua sustentação. O dinheiro público supera o valor de anuidades e taxas. Mas o cofre público subsidia diretamente também as instituições privadas com fins lucrativos. O quadro abaixo, adaptado de livro de 2008 (Weisbrod, Burton et al. - Mission and Money – Understanding the University, Cambridge University Press) precisaria ser atualizado. Pelo que tenho reunido de fontes novas, veríamos inchar os valores injetados pelo setor público no setor lucrativo, que conseguiu convencer os legisladores e formuladores de política a relaxar bastante as restrições anteriores, no famoso Titulo IV da Lei da Educação. Há escolas lucrativas que chegam a ter 90% de seu orçamento operativo dependente de diversas fontes oficiais.

Como eu disse, o modelo das escolas do alto, como o MIT, é não apenas irrepetível – não vamos inventar outras guerras, frias ou quentes, para fazer decolar réplicas daquelas escolas. É também apenas um pedaço – não inteiramente representativo, para dizer o mínimo – do conjunto do ensino superior americano. Uma política nacional de educação tem que ter critérios mais amplos e diversificados. Sem o contexto, o “exemplo” corre o risco de se transformar em caricatura. O MIT é admirável e ensina muita coisa, mas o MIT não é aqui, diria a Universidade Estadual do Oregon. Outros também poderiam dizer. Exemplos como o do MIT devem ser estudados, de fato. Não para copiá-los, mas para apreender com eles, contextualizando-os. Isso talvez nos ajude a investigar quais os substitutos funcionais que podem emular alguns de seus sucessos, bem como evitar alguns de seus problemas e obstáculos.