Essas três perguntas são o título do monumental quadro do pintor francês Paul Gauguin, de 1897, hoje no Museu de Belas Artes de Boston. As perguntas, que me assombram desde que o quadro me encantou pela primeira vez, se aplicam a qualquer atividade humana. Por que não colocar a ciência no centro delas?

Uma pista para responder a segunda pergunta “O que somos?” é um caso que nos leva a questionar sobre os atores e lugares da ciência. No final do século XX e começo do XXI, dois colegas publicaram alguns artigos científicos em revistas de grande reputação mesmo sem estar associados a uma instituição de pesquisa. Os artigos traziam os endereços privados dos autores, em vez dos institucionais, uma prática cada vez mais suspeita com o advento e multiplicação das revistas predatórias. Os dois colegas, atualmente de volta à academia, tinham um bom histórico de publicações e o editor não considerou o endereço na hora de aceitar os artigos. Ou seja, a casa de cada um pode ser um lugar legítimo da ciência, ainda que isso raramente ocorra.

No século XIX, quando a ciência se profissionalizou e foi parar nas universidades, a disputa pela legitimação dos espaços institucionais da pesquisa fez suas vítimas, algumas famosas, como Charles Darwin (1809-1882), e outras que só viriam a ser reconhecidas muito tempo depois, como o padre George Mendel (1822-1884).

Sobre o autor de Origem das espécies, empresto trecho escrito em outro artigo[I] em que menciono seu interesse por Botânica e seus experimentos sobre geotropismo realizados em sua casa de campo e contestados por Julius Sachs, professor da Universidade de Würzburg, na Alemanha, e figura fundamental da Botânica. A história é contada pela pesquisadora italiana Soraya de Chadarevian no artigo Laboratory science versus country-house experiments. The controversy between Julius Sachs and Charles Darwin. Já Gregor Mendel foi um frade, mas também botânico e biólogo que, por volta de 1865, apresentou dois trabalhos, resultado de oito anos de pesquisa. Pouco tempo depois das publicações, Mendel abandonou as pesquisas científicas para se dedicar às tarefas administrativas da igreja e seus textos permaneceram esquecidos por trinta anos. Os dois trabalhos, no entanto, enunciam aquelas que ficaram conhecidas como Leis de Mendel, consagrando seu autor como o “pai da genética”.

Mendel era um padre que estudava a teoria da evolução sem constrangimentos religiosos. Leitor atento de Darwin, Mendel defendia a teoria da evolução, mas discordava do grande cientista britânico sobre quais seriam os mecanismos de hereditariedade envolvidos na seleção natural. Ele estava certo, mas infelizmente ele não soube disso em vida.

Considerando os mais de 100 anos de distância entre eles, Darwin e Mendel, cientistas famosos, e os meus colegas, bem menos conhecidos e disruptivos, têm coisas em comum e outras em oposição. Hoje, pesquisadores com reputação podem até ter seus trabalhos aceitos pela comunidade científica mesmo fazendo sua pesquisa em casa em vez de no laboratório. Por outro lado, na segunda metade do século XIX, uma pesquisa feita na casa de campo (no caso de Darwin) era contestada, apesar da enorme reputação do autor. Outra pesquisa, realizada nos jardins de um mosteiro, por alguém praticamente desconhecido (Mendel), foi publicada e apresentada em congresso, mas desconsiderada por décadas. Os casos têm um quê de anedótico, mas talvez sejam reminiscências do que acontecia antes do século XIX, momento a partir do qual a ciência, em franco processo de institucionalização, passou a efervescer como um caldeirão de pessoas e lugares.

Voltando ainda mais no tempo, vamos seguir outras pistas para desvendar o cotidiano da ciência por meio da pergunta de onde viemos. Em uma busca, a princípio infrutífera, deparei-me com as resenhas e resumos de um livro da série The Cambridge history of science: early modern science, em particular sua segunda parte, intitulada “Pessoas e lugares do conhecimento natural” e, mais especificamente, o capítulo “Casas e lares”, de Alix Cooper. Sem acesso ao livro, aprecio o resumo de suas teses no sítio da editora[II]. O autor proclama que, nos séculos XVII e XVIII, a revolução científica ocorria não apenas nos lugares inovadores, como jardins botânicos, teatros de anatomia, laboratórios e salas das então, emergentes, sociedades científicas, mas também, e muitas vezes simultaneamente, nas casas das pessoas. Esses espaços privados teriam testemunhado uma intensa atividade científica, envolvendo membros da família nos projetos de observação e experimentação. Cooper comenta ainda que poucos historiadores têm prestado atenção à ciência feita nesses espaços. Essa atmosfera da ciência doméstica é capturada no belo quadro de Joseph Wright de Derby, Experimento com um pássaro e uma bomba de vácuo, de 1768, hoje no acervo da National Gallery, de Londres

O livro traz ainda outro capítulo que se encaixa no mote deste artigo: “Mercados, praças e vilas”, de William Eamon, que descreve como as lojas de artesãos também eram oficinas e seminários, constituindo-se em importantes fontes de informação sobre a natureza e tecnologia. Nesse contexto é impossível não se lembrar de Anton van Leeuwenhoek (1632-1723), dono de um armarinho e apaixonado por microscópios. Ele construiu mais de 500 deles, do tipo com uma só lente, mas superiores aos com duas lentes, utilizados à época. O comerciante holandês era um sistemático observador do mundo minúsculo e, por isso, despertou a atenção de um visitante que o recomendou a Henry Oldenburg, o poderoso editor da Philosophical Transactions, principal revista científica da época. Leeuwenhoek escreveu mais de 350 cartas descrevendo suas observações, a maior parte publicada por Oldenburg que traduzia o material já que o comerciante não escrevia nem em inglês, nem em latim, língua franca da época.

Confeccionados nos fundos de uma loja de armarinhos, os microscópios eram sofisticados instrumentos de pesquisa em sua época. Eles remetem a outro livro Thrifty science: making the most of materials in the history of experiment (Ciência frugal: extraindo o máximo de materiais na história de experimentos)[III], escrito por Simon Werrett e que trata do cotidiano da ciência em tempos passados. O autor descreve como os praticantes da ciência transformavam objetos cotidianos e domésticos em instrumentos para investigação científica. Além de personagens canônicos da história da ciência, como Isaac Newton, que estudou as cores com um bibelô (um prisma)[IV], neste livro (cuja apreciação aqui também se resume a suas resenhas) Werrett mostra que o uso de objetos do cotidiano engajava familiares e trabalhadores domésticos na ciência. Outro exemplo bem conhecido são as experiências de Benjamin Franklin (1706-1790) sobre eletricidade usando uma pipa e uma chave. Menos conhecido é o caso pitoresco de Robert Symmer (1707-1763) que usou meias de seda em experimentos também sobre eletricidade. O livro sobre a frugalidade da ciência aborda igualmente como nos tornamos “o que somos”, discorrendo sobre a transição da ciência nos lares para os espaços institucionais, com seus equipamentos exclusivos e cada vez mais caros, rumo à “Big Science” dos séculos XX e XXI.

Hoje, faz parte “do que somos” o negacionismo e os impasses de como lidar com os ataques à ciência. A divulgação científica ganha destaque especial nesse cenário, mas precisamos olhar em outras direções, usando o prisma do passado e suas perguntas. A ciência poderia voltar a ser feita em casa por não profissionais? Podemos usar artefatos do cotidiano para fazer ciência sem sermos cientistas profissionais? É possível avançar da divulgação científica para a participação da sociedade na ciência?

A ciência cidadã tem a participação como um conceito basilar: “trabalho científico realizado por membros do público geral, frequentemente em colaboração com – ou sob orientação de – cientistas profissionais e instituições científicas”[V]. Quanto aos artefatos, a fita adesiva, por exemplo, é um objeto comum e cotidiano que está no centro da importante descoberta do grafeno. Existem hoje, no entanto, outros exemplos de uso de instrumentos cotidianos, como computadores pessoais e celulares, que agregam competências e habilidades ao fazer científico: são os “gamers”.

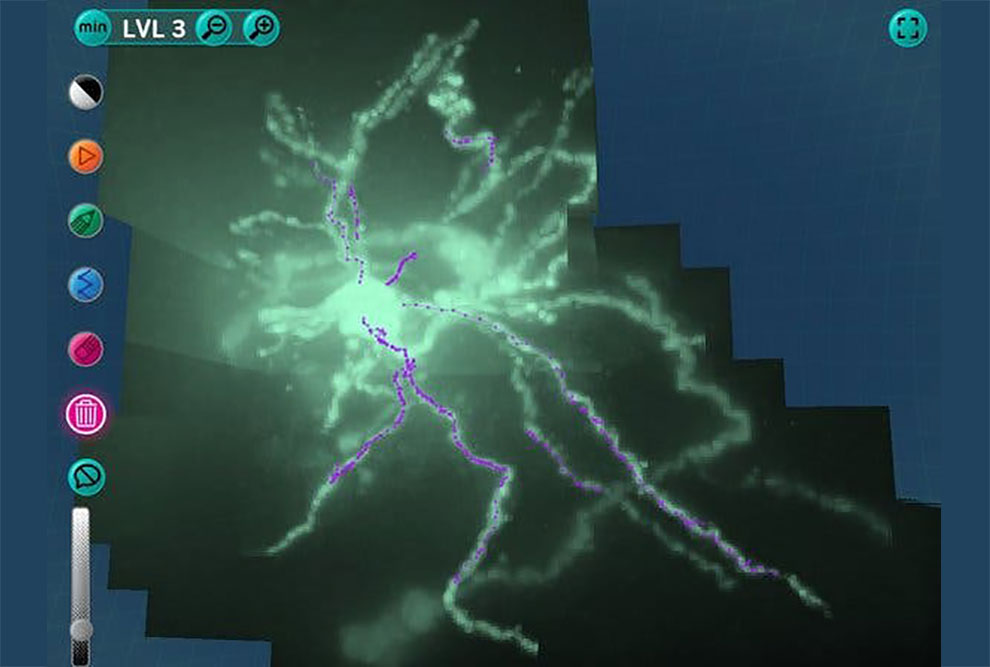

A participação dos gamers é uma vertente crescente de ciência cidadã nos últimos 10 anos. Rhiju Das, da Universidade de Stanford, comenta que jogos científicos em rede são um paradigma que pode parecer tolo e improvável, mas que já levou a descobertas importantes em diferentes áreas do conhecimento. O bioquímico da universidade norte-americana desenvolveu um jogo, chamado Eterna, para o desenho de moléculas baseada em RNA, que já engajou 200 mil jogadores. Com o tempo, esses jogadores não especialistas em ciência começaram a organizar encontros e publicar artigos em revistas com revisão por pares[VI]. Outro exemplo, que já no nome deixa clara uma recuperação da efervescência do caldeirão científico de séculos longínquos, é o “Ciência em casa” (https://www.scienceathome.org/), da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. O projeto envolve uma equipe formada por pesquisadores, cientistas de dados, desenvolvedores de games e artistas visuais que se dedica à criação de jogos de ciência cidadã e plataformas com o propósito de revolucionar a pesquisa científica e o ensino através dos jogos. O objetivo inicial era engajar a comunidade de jogadores na construção de um computador quântico. Até agora, mais de 150 mil não especialistas em mecânica quântica, mas em videogames, participaram do projeto.

Essas iniciativas de ciência cidadã foram criadas e desenvolvidas a partir da percepção, provavelmente intuitiva, de que conhecimentos e habilidades de não especialistas são importantes para a ciência. Para quem sabe jogar videogame online, uma comunidade crescente em todo o mundo, parece ser fácil se engajar em projetos de ciência cidadã.

O laboratório passou a ser o computador ou celular de cada jogador. Portanto, uma resposta para a pergunta “para onde vamos” sugere olhar para “de onde viemos”: ciência em casa, de modo frugal, com objetos do nosso cotidiano. E este olhar deve estar alinhado com a percepção de que não basta divulgação científica, precisamos de participação, de fato, na ciência.

Observação: Os artigos publicados não traduzem a opinião do Jornal da Unicamp. Sua publicação tem como objetivo estimular o debate de ideias no âmbito científico, cultural e social.

[I]https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/peter-schulz/como-pesquisa-foi-parar-na-universidade

[III]https://muse.jhu.edu/article/741412

[IV]https://www.comciencia.br/as-cores-ao-longo-da-ciencia/

[V]https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/peter-schulz/cientistas-de-amadores-cidadaos

[VI]https://news.stanford.edu/2019/07/21/contributing-science-games/