O economista Angus Maddison era um grande caçador de tesouros. Sabia onde encontrá-los e o que fazer com eles. Compilava e organizava séries estatísticas, desenhava seu contexto, de modo que entendêssemos seu significado e suas implicações.

O economista Angus Maddison era um grande caçador de tesouros. Sabia onde encontrá-los e o que fazer com eles. Compilava e organizava séries estatísticas, desenhava seu contexto, de modo que entendêssemos seu significado e suas implicações.

Adaptamos e traduzimos dois pequenos fragmentos desse trabalho. São relativamente simples, mas nada triviais.

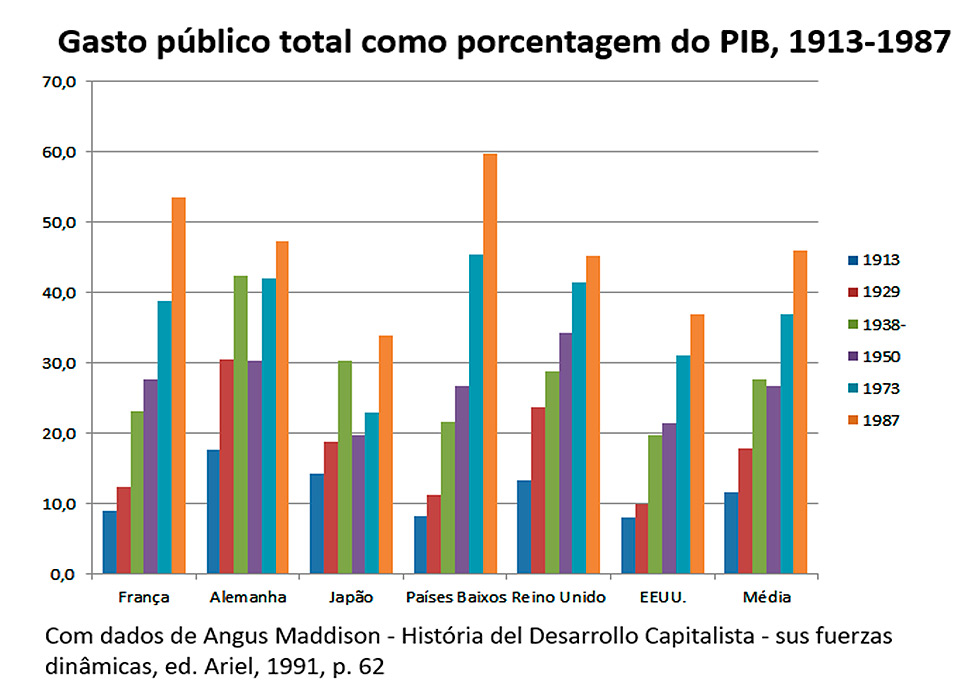

Um deles retrata a transformação do poder público e de seu orçamento ao longo do tempo – o que se poderia chamar de aumento de relevância do gasto estatal. Tomei os dados da tabela de Maddison e mandei o software fazer o gráfico 1, ficou assim:

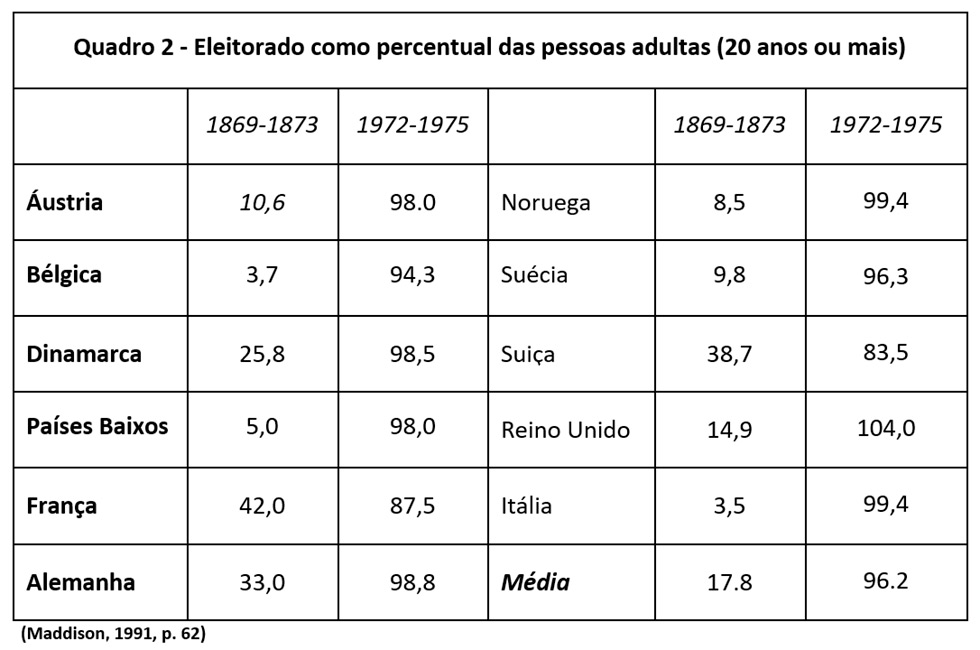

A outra informação está resumida no Quadro 1 – registra o ingresso das classes populares na constituição do estado moderno. Através do voto.

Juntas, essas informações indicam um sentido da história dos últimos 150 anos, uma ilustração quantitativa daquilo que Polanyi chamava de grande transformação, isto é, do movimento duplo que constitui o capitalismo contemporâneo. Por um lado, está a força expansiva do “moinho satânico do mercado”, a tentativa de “mercadorizar” tudo e todos. Por outro lado, a resistência da sociedade, para evitar que essa fome de lucros destrua a humanidade (e o próprio planeta). Essa combinação histórica, em outra linguagem, é o processo através do qual as forças de resistência do trabalho civilizaram o capital, enquadrando as relações de propriedade em regras disciplinadoras, a legislação que protege a força de trabalho, o meio ambiente, a ordem social, a saúde do mundo, enfim.

Ian Gough sugere tais implicações fazendo um simples paralelo entre o que era o welfare state inglês por volta de 1860 e o que ele tinha virado em 1970 (The Political Economy of the Welfare State, 1979). Seleciona quatro eixos de políticas públicas. O primeiro, as políticas de manutenção ou distribuição de renda, é praticamente nulo em 1860, resumindo-se a políticas de socorro à pobreza extrema. Em comparação, em 1970, o estado era responsável por um grande conjunto de programas: amparo a idosos e inválidos, pensões e aposentadorias, auxílio-maternidade, seguro para acidentes de trabalho, seguro desemprego, socorro a famílias em dificuldade e assim por diante. No segundo eixo, Saúde, o contraste era igualmente visível – do nada em 1860 a uma política de socorro médico gratuito e universal um século depois. No terceiro eixo, a educação, praticamente resumida ao repasse de poucas verbas do parlamento para escolas religiosas, passa a um amplo sistema de educação elementar (dez anos), abrangente e gratuito. No quarto eixo, Moradia, um novo mundo se erguera: já em 1970, praticamente um quarto das moradias era providenciada pelo governo, a preços subsidiados, e o setor privado tinha aluguéis controlados. Assim, o gasto público com o que se podia chamar de “políticas sociais” passava de 1,5% do PIB, em 1860, para 24% em 1970.

Com esse enquadramento e esses dados históricos podemos entender, em perspectiva, as razões que levavam os pensadores liberais do século XIX a combater o acesso ao sufrágio por parte das classes populares. Um combate, aliás, que se atualizou com os ultraliberais do século XX, como Frierich von Hayek e os pensadores da ultradireita americana, como James Buchanan, o cowboy neoliberal de Virginia. Também eles se opunham ao voto dos trabalhadores. E por motivos muito semelhantes. Se quiser conhecer esses ‘modernos’, coloquei em livre acesso meu livro sobre essa corrente de pensamento.

No século XIX, os argumentos variavam um pouquinho. Alguns diziam que os proprietários tinham mais interesse na ordem política, uma vez que tinham investimento no país, eram sócios do país. Outros iam mais adiante, dizendo que os pobres, sendo maioria, mas preguiçosos, incapazes e irresponsáveis, utilizariam a arma do voto para saquear os ricos, impondo a estes últimos leis “injustas”. São toneladas de ensaios, dizendo isso literalmente.

A tese da “rapina” desenvolve esse argumento: o direito de voto se transformaria numa arma de saque dos despossuídos contra os proprietários, daqueles que "não se deram bem" no mercado e pretendem recuperar terreno através da ação política do Estado, a "chantagem" política. Isto aparece de modo exemplar em um livro de William Lecky publicado no final do século XIX, mas é já frequente em Benjamin Constant, um ídolo do pensamento liberal clássico. Para este autor, aqueles que não são proprietários mas são titulares de direitos políticos seriam levados inevitavelmente a perseguir "objetivos predatórios e anárquicos" e, assim, a "demolir a sociedade", impondo taxas descabidas e irracionais aos proprietários, engendrando um "sistema de confisco velado".

Benjamin Constant preocupou-se em mostrar alguma diplomacia (não a que está em moda, claro). Por isso, apressou-se em enfeitar a ideia:

"Não quero cometer nenhuma injustiça contra a classe laboriosa (...). Mas as pessoas que a indigência conserva numa eterna dependência e que condena a trabalhos diários não são nem mais esclarecidas do que as crianças, nem mais interessadas do que os estrangeiros numa prosperidade nacional da qual eles não conhecem os elementos e da qual só indiretamente partilham as vantagens"

Se tudo isso é verdade, porém, lamenta o autor, seria absurdo conferir direitos políticos a essas pessoas. O resultado seria desastroso:

"servirão infalivelmente para invadir a propriedade. Elas marcharão por esse caminho irregular, em vez de seguirem a rota natural, o trabalho: seria para elas uma espécie de corrupção; e, para o Estado, uma desordem."

Aparentemente tinham certa razão. O voto teve algum papel nessa imposição de custos. O que levou outro liberal, já no meio do século XX, a chamar o voto e o imposto progressivo de confisco dos improdutivos sobre os produtivos. Era Hayek, o profeta neoliberal. Lá em 1975, os estudiosos da Comissão Trilateral, thinktank dos ricos e poderosos do mundo, decretaram: o capitalismo não conseguirá sobreviver à demanda excessiva das massas votantes. A democracia atrapalha o capitalismo, ela deve ser limitada. Ou cortamos o direito de voto ou o transformamos em algo inoperante, colocando as políticas relevantes fora do controle dos eleitos. Essa arenga está assim, com todas as letras, em um livro organizado por Samuel Huntington – The Crisis of Democracy (1975). O texto integral pode ser lido neste endereço: https://archive.org/stream/TheCrisisOfDemocracy-TrilateralCommission-1975/crisis_of_democracy_djvu.txt

Aparentemente, os herdeiros desse liberalismo excludente estão conseguindo domar o maldito voto. De um modo ou de outro. “Regulando seus efeitos” através de fiscais da democracia mal comportada. Ou “regulando seus eleitos”, isto é, reduzindo o poder dos “representantes do povo” – impondo cláusulas legais que os amarrem ou liberando instituições reguladoras (como o Banco Central) da nociva interferência dos votantes.

Assim, com o passar dos tempos, para barrar qualquer reforma social, a oligarquia dos “homens de bens” esteriliza o ambiente político e castra a democracia. O voto vira um ritual, um enfeite, algo como um entretenimento inofensivo. Como era de se esperar.